UN PEU D’HISTOIRE

Fondation de l'Institut

Comment est né l’Institut ?

Les premiers jours de l’année 1877 trouvent Marie de la Passion à Rome. Après douze années fructueuses de travail missionnaire en Inde comme membre de la Société de Marie Réparatrice, des circonstances imprévues l’obligent à changer son orientation première. Loyalement, elle vient à Rome - comme jadis François avec ses premiers compagnons - chercher la lumière auprès du successeur de Pierre, Pie IX. Pour faire cette démarche, elle a dû s’arracher à la maison d’Ootacamund, dans le vicariat de Coïmbatour. Tandis que seize sœurs restent en Inde, trois compagnes la suivent à Rome. Elles logent via Santa Chiara, petite rue proche du Panthéon. En attendant que la situation soit plus claire, elles prient, partagées entre l’inquiétude et l’espoir.

A Rome, le 6 janvier 1877, en la fête de l’Epiphanie, manifestation du Christ aux Gentils, Pie IX autorise Mgr Bardou, vicaire apostolique de Coimbatour, à fonder dans son diocèse l’Institut des Missionnaires de Marie, consacré spécialement aux missions. A Ootacamund comme à Rome, toutes les soeurs accueillent avec joie cette nouvelle.

L’Institut est né en Inde.

"Réjouissons-nous que notre Institut missionnaire soit né en cette fête de l'Epiphanie. Bénissons saint François, qui au même jour, nous a donné, par son successeur, la promesse de nous abriter toujours sous son manteau, et rappelons-nous l'enseignement qui nous fut donné en même temps: 'Pour trouver place sous ce manteau, pour être un rayon de l'Etoile immaculée qui appelle les âmes à Jésus, il faut être bien pures, bien petites" (Méditation de Marie de la Passion)

De plus, le Cardinal Franchi invite Marie de la Passion à établir un noviciat en France. Quelques jours plus tard, lors d’une audience, le Pape l’encourage et lui impose les mains comme pour confirmer par ce geste la mission qu’il vient de lui donner au nom de Dieu.

Tout d’abord, elle ne peut en prévoir l’envergure. Elle suit, au fil des jours et des ans, les indications de la Providence manifestées par les événements; elle est toujours attentive aux signes de son temps, confiante en Dieu malgré les contradictions et les épreuves crucifiantes qui marqueront la vie de l’Institut dans ses premières années.

Dès le mois de mars 1877, elle rédige le Plan de I’Institut des religieuses Missionnaires de Marie, première ébauche des Constitutions. Déjà l’article 17 engage l’avenir: "Lorsque le temps sera venu, l’Institut soumettra ses Règles au Souverain Pontife, car il fait une profession spéciale de respect et d’obéissance envers le Saint-Siège, s’obligeant à fonder des Etablissements partout où il le désirera, la fin de l’Institut le rendant universel." Cette universalité engage donc les soeurs à une disponibilité totale au service de l’évangélisation: elles doivent aller partout, malgré les risques, et témoigner, là où elles se trouvent, de l’amour de Dieu pour tous les hommes, en accomplissant toutes les formes de service répondant aux besoins de ceux qui les entourent.

La première maison à Ootacamund, Inde

1839-1856

1839-1856

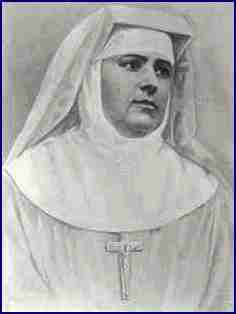

Hélène de Chappotin, qui devait devenir plus tard la fondatrice des Franciscaines Missionnaires de Marie sous le nom de Marie de la Passion, est née à Nantes en 1839. Sa famille, son milieu sont nettement typés: vieille famille d’origine lorraine et bretonne, avec un passage aux Antilles, des grands-parents émigrés durant la Révolution, revenus en Bretagne à la Restauration, une foi traditionnelle, vivante mais austère, un attachement fervent à l’Église et à la monarchie dont les causes apparaissent alors inséparablement liées.

Maison de famille - Le Fort, près de Nantes

Au coeur de cette famille nombreuse et unie, la benjamine Hélène, extrêmement douée, grandissant heureuse parmi ses dix cousins et cousines dans le vieux château du Fort, près de Nantes. Certains traits de son tempérament font pressentir ses futures orientations spirituelles: le besoin de mettre immédiatement en pratique ce qui lui apparaît bon et beau, son amour pour les pauvres, son enthousiasme chevaleresque pour ce qu’elle appelle les grandes causes.

Hélène de Chappotin - jeune fille

A partir de 1850, l’expérience de la mort va marquer sa jeune existence. Coup sur coup, elle perd une cousine très chère et ses deux soeurs aînées. Les circonstances amènent ses parents à se fixer en Normandie. Là, le dépaysement et la séparation de la bande joyeuse avec laquelle elle a grandi plongent la petite fille dans une solitude où sa personnalité mûrit précocement. Sa nature ardente, intelligente et volontaire, s’affronte depuis son tout jeune âge à une interrogation permanente, allant parfois jusqu’à l’angoisse: Qu’est-ce qui vaut la peine d’être aimé? - Une vie familiale paisible, dans un cocon protégé qui pourtant s’avère sans défense contre la mort, est-ce cela le bonheur? Un temps s’écoule qu’elle appellera plus tard le temps de ses infidélités, car Dieu ne lui a pas encore montré son visage et elle ne sait où fixer son coeur. Mais sa soif d’absolu sera bientôt comblée. En 1856, c’est l’expérience spirituelle qui oriente toute sa vie, où Dieu lui révèle à la fois son amour et sa beauté. Et tout aussitôt l’évidence que la vie religieuse sera pour elle la voie où elle pourra se livrer sans ve à Celui qui s’est emparé d’elle.

Suit alors une période de recherche et d’attente, marquée par la mort brutale de sa mère qui ne pouvait se résigner à sa vocation. Douloureuse et rude épreuve pour Hélène qui doit remettre un temps ses projets. Mais, en 1860, elle prend contact avec les Clarisses qui viennent de s’établir à Nantes. Cette rencontre est déterminante: sa vocation religieuse, jusque-là hésitante sur l’orientation à prendre, se trouve fixée pour toujours: Je devins fille de saint François et n’ai pas cessé de l’être.

Le 9 décembre 1860, elle entre chez les Clarisses: ce ne sera qu’une brève étape, mais capitale dans son cheminement. Le 23 janvier 1861, lors d’une nouvelle expérience spirituelle très forte, le Christ crucifié lève pour elle un pan du voile qui cache son avenir: c’est pour l’Eglise et le pape qu’elle est appelée à livrer sa vie. La ligne de fond reste la même: disponibilité totale à Dieu dont la beauté a ravi son coeur; ainsi, les événements peu à peu lui révèlent les modalités de ce don, consenti une fois pour toutes. Dans les jours qui suivent ce 23 janvier Hélène tombe malade, et sa famille, qui avait mal accepté son départ, multiplie les pressions pour la faire rentrer à la maison. Très vite, elle doit quitter le monastère des Clarisses.

Trois années s’écoulent alors, de 1861 à 1864, pendant lesquelles Hélène vit une période de désert et de maturation dont les fruits n’apparaîtront que plus tard. Sa famille, persuadée que la vie religieuse est trop rude pour sa santé, a gagné à son opinion tous les prêtres de Nantes. Hélène se retrouve isolée, chargée de toutes les grâces reçues, n’osant s’en ouvrir à personne. Une ressource lui reste: la lecture, sa passion depuis l’enfance. La bibliothèque du Fort est riche en ouvrages des grands auteurs spirituels du XVIIe siècle. Ils lui donnent accès à l’Ecriture Sainte et aux Pères de l’Eglise, notamment saint Augustin. Ce sera pour elle un acquis inestimable. Peu à peu la surveillance familiale se relâche et, en 1864, Hélène trouve soutien et encouragement près d’un Jésuite, le père Petit, récemment arrivé à Nantes et non prévenu contre sa vocation.

Il oriente Hélène vers la nouvelle congrégation de Marie Réparatrice qu’il a contribué à fonder avec la baronne d’Hoogvorst, et celle-ci accepte immédiatement la demande de la jeune fille. La pensée de mes Clarisses me brisait encore l’âme, dit Hélène, mais puisque la volonté de Dieu semble l’orienter ailleurs, et que sa famille est enfin prête à la laisser partir, elle entre chez les Soeurs de Marie Réparatrice. Après un an de noviciat durant lequel elle reçoit le nom de Marie de la Passion, et cette fois encore de façon inattendue (car les Réparatrices n’étaient pas d’orientation spécifiquement missionnaire), elle est envoyée en mission en Inde, dans la région du Maduré.

1865-1876

Son séjour en Inde durera onze ans. Il est la touche finale des longues préparations qui la mènent, d’étape en étape, vers sa tâche et sa mission propres de fondatrice, dans l’Eglise, d’un Institut dont la visée doit être universelle.Le Maduré où elle arrive est une mission qui a connu bien des vicissitudes, et a pratiquement été laissée à l’abandon après la suppression de la Compagnie de Jésus en 1774. Confiée à nouveau aux Jésuites en 1837, elle est en 1865 encore au stade des recommencements laborieux et tâtonnants, au milieu de divisions nombreuses dues principalement aux querelles de rites, de juridictions, d’où découlent des rivalités multiples. L’inexpérience des missionnaires doit chaque jour affronter des situations difficiles.

Quelques mois après son arrivée, Marie de la Passion est nommée supérieure de la maison de Tuticorin et un an après, en 1867, à 28 ans, elle est nommée provinciale des trois maisons que les Réparatrices ont au Maduré. Cette charge, qu’elle exercera durant neuf années, va lui donner une expérience étendue de la vie et des problèmes missionnaires. Sillonnant dans des conditions difficiles et fatigantes toute cette région au sud de l’Inde, Marie de la Passion se trouve en contact, non seulement avec la population indienne qui lui restera très chère, mais aussi avec le clergé missionnaire et les représentants de l’autorité coloniale britannique, anglicans ou protestants. Ainsi, en même temps que l’univers non chrétien, elle découvre d’autres cultures, d’autres mentalités, d’autres langues. En 1874, son champ d’action s’étend encore par la fondation d’une nouvelle maison à Ootacamund, dans le diocèse de Coïmbatore confié aux Pères des Missions Etrangères de Paris.

En 1876, une suite de circonstances douloureuses et contradictoires l’amène à quitter, avec une vingtaine de religieuses du Maduré, la congrégation de Marie Réparatrice. Cette nouvelle brisure va être le point de départ de son oeuvre maîtresse dans l’Eglise, qui scelle en même temps son propre destin. Arrivant à Rome avec trois compagnes, en décembre 1876, elles soumettent au pape Pie IX leur désir de continuer à être religieuses en fondant la congrégation des Missionnaires de Marie, exclusivement vouée à la mission. Le 6 janvier 1877, Pie IX leur fait savoir qu’il autorise cette fondation, placée au point de départ sous l’autorité de Mgr Bardou, vicaire apostolique de Coïmbatore, en même temps qu’il les invite à créer un noviciat en France.

1876-1884 Après quelques semaines de recherches et de contacts divers, Marie de la Passion trouve un accueil chaleureux dans sa Bretagne natale, à Saint-Brieuc, dont l’évêque Mgr David se fait d’emblée son garant et son protecteur. Très vite des vocations se présentent et, en 1880, de la pauvreté des premières petites maisons de Saint-Brieuc, le noviciat peut se transporter dans la propriété des Châtelets, ancienne résidence des évêques de Saint-Brieuc, achetée pour les Missionnaires de Marie par un bienfaiteur, père de l’une d’entre elles. Toutefois, de nombreuses questions juridiques restent en suspens. L’arrivée toujours plus nombreuse de jeunes vocations détermine Marie de la Passion à retourner à Rome, pour donner à son Institut les bases canoniques régulières sans lesquelles il ne pourra se développer. Elle voudrait aussi lui donner l’appui d’un grand Ordre religieux qui lui assurerait stabilité et ouverture.

Dès son arrivée à Rome, les circonstances guident ses pas vers le ministre général des Franciscains et, immédiatement, elle se sent de nouveau chez elle près de saint François que, dans le secret de son coeur, elle n’a jamais cessé de nommer son Père.

En août 1882, la maison de Rome est fondée, et le 4 octobre suivant, fête de saint François d’Assise dont on célèbre le septième centenaire, Marie de la Passion est reçue dans le Tiers Ordre franciscain. C’est appuyée sur ces bases déjà solides: une implantation romaine, l’appartenance à l’Ordre franciscain, que Marie de la Passion va affronter la longue et douloureuse bataille des années 1882-1884 où son oeuvre est remise en question. En effet, un procès d’intention lui est fait alors, contestant fondamentalement l’existence de son Institut. Elle est suspendue de sa charge de supérieure générale et reçoit l’interdiction de communiquer avec ses soeurs.

Après de longues démarches, ceux qui se sont faits ses défenseurs: le ministre général des Franciscains et l’évêque de Saint-Brieuc, obtiendront toutefois que le pape Léon XIII nomme un "chargé d’affaires" pour examiner sa cause. Les conclusions de l’enquête sont claires et décisives: en avril 1884, Marie de la Passion est réintégrée dans sa charge, et son Institut est autorisé à se développer dans la famille franciscaine.

Cette période, où Marie de la Passion se retrouve une fois de plus dans le désert, humiliée, condamnée sans avoir été entendue, sera pour elle un creuset fondateur. On voit dans la souffrance son charisme se purifier, s’unifier, s’approfondir. C’est de cette époque que sont datés quelques-uns de ses plus beaux textes spirituels et mystiques.

1884 -1904

Les vingt années qui suivent voient l’efflorescence extraordinaire de ce nouveau surgeon de la famille franciscaine qui se développe d’une façon que nul n’aurait pu prévoir. Mais ni l’affluence des jeunes qui arrivent comme touchées par une contagion, ni les appels qui lui parviennent de tous les coins du monde, ne la troublent ou ne la grisent. Elle assume de façon réaliste la tâche qui s’impose à elle: former, organiser, assurer l’avenir.

Sa vie, au cours de ces 20 années, est une "geste " héroïque où on la voit présente sur tous les fronts, matériel, spirituel, apostolique, social, ecclésial. Quatre-vingt-six fondations s’égrènent sur tous les continents, Europe, Asie, Afrique, Amériques, avec quelque 3 000 religieuses.

En 1900, sept Franciscaines Missionnaires de Marie sont martyrisées en Chine durant la révolte des Boxers, donnant à la fondatrice la joie d’avoir maintenant sept vraies Franciscaines Missionnaires de Marie! Pour les remplacer, elle enverra un nouveau groupe et, parmi elles, une jeune soeur, Marie Assunta, dont la générosité silencieuse aura vite conquis l’affection des Chinois avant de mourir du typhus dès 1905.

Quelque cinquante ans plus tard, toutes seront reconnues par l’Eglise pour le témoignage de leurs vies héroïques, et leurs béatifications successives seront comme le sceau apposé par l’Église sur la vie et l’oeuvre de Marie de la Passion. Elle-même accomplira sa pâque le 15 novembre 1904, à San Remo. Sa cause de béatification est, elle aussi, en cours.

Marie-Hermine de Jésus (Irma Grivot)

Française, 33 ans, responsable de la communauté.

Elle naît le 28 avril 1866 à Beaune (France). Famille modeste: son père était tonnelier et sa mère se consacrait au foyer.

Irma, de santé fragile, est une enfant simple, droite, vive, affectueuse, sensible à la nature et ouverte à Dieu. Intelligente et studieuse, elle achève ses études en 1883, titulaire du brevet élémentaire.

Sa vocation religieuse ne fut ni comprise, ni acceptée par ses parents, d’où une situation très dure pour elle. Elle essaye de devenir plus indépendante en donnant des cours particuliers.

En 1894, elle se présente à Vanves, dans la banlieue proche de Paris où elle commence son pré-noviciat. Son apparence fragile rend nécessaire un séjour dans cette communauté, il est nécessaire de vérifier si ses forces lui permettent de s’engager dans une vie missionnaire. Mais derrière son apparence fragile se cache une volonté de fer qui lui fait dépasser toutes les difficultés.

Elle commence son noviciat aux Châtelets, près de Saint Brieuc (France), en juillet de la même année, et reçoit le nom de Marie-Hermine de Jésus. L’hermine est un animal qui préfère la mort à la souillure - tel est le dicton - et ce sera une des résolutions d’Hermine. Telles furent sa vie et sa mort.

Une femme pleine de tendresse et de fermeté... Une femme humble. Sa patience et sa charité surent créer un climat fraternel là où elle passa: au noviciat, ensuite à Vanves où elle assure la comptabilité de la maison, plus tard, à Marseille où elle se prépare au soin des malades; enfin comme responsable du groupe de Taiyuanfu. Elle sut gagner tous les coeurs : évêques, prêtres, laïcs consacrés, enfants, malades... Et pour ses propres soeurs, elle fut mère, soutien, animatrice... jusqu’au bout.

Où puisait-elle cette force ? Une de ses paroles dévoile en partie ce secret :

" L’adoration du Très Saint Sacrement est la moitié de ma vie. L’autre moitié consiste à faire aimer Jésus et à Lui gagner des âmes. "

Missionnaire ardente, adoratrice, femme d’un seul amour. Marie-Hermine ne fuit pas devant le danger d’une mort atroce. Elle sut vivre cette Parole du Maître: " Il n’y a pas d’amour plus grand que de donner sa vie pour ses amis " (Jn 15, 13).

Extraits d’un livret donné à Rome avec les foulards :

Sept FMM arrivent à Taiyuan-fou le 4 mai 1899. Elles avaient quitté Marseille le 12 mars.

Elles arrivent après un long voyage non sans risques et souffrances, mais vécu avec courage, capacité d’émerveillement et bonne humeur franciscaine. La dernière partie du voyage les plonge dans un dépaysement total et dans la nouveauté du monde auquel elles sont envoyées.

Taiyuan-fou est la capitale du Shanxi, région entourée de hautes montagnes qui la protègent et l’isolent, et dont les habitants sont pacifiques, industrieux et tenaces.

Les Franciscains sont présents dans cette région depuis de très nombreuses années ; leur vie et leur travail ont porté fruit.

A Taiyuan-fou il y a une petite communauté chrétienne, quelques prêtres, des séminaristes, une jeune église pleine de vie et d’espérance.

Le diocèse est guidé par Mgr Grassi et son auxiliaire Mgr Fogolla, tous deux franciscains.

" Les trois derniers jours, en approchant de Taiyuan-fou, il faut gravir des montagnes rocheuses par des sentiers qu’un Européen jugerait sûrement inaccessibles.

Eh bien, ce sont ces passages, bons à peine pour des chèvres, bordés de précipices et de torents, qui sont les seuls moyens de communications entre Taiyuan-fou et les pays environnants.

En traversant les chemins périlleux, nous croyions à tous les instants rouler dans les ravins. Nos craintes ne sont pas tout à fait puériles, puisque une dizaine de fois les palanquins se sont renversés. "

Marie Hermine (Irma Grivot)

A Taiyuan-fou, les soeurs sont attendues : dans la mission, la présence féminine apporte toujours une touche nouvelle de vie.

Elles y trouvent un orphelinat d’environ 200 fillettes et un groupe de laïques consacrées ; dès le jour de leur arrivée, elles se consacrent à un service de dispensaire, dans l’attente que se réalise le projet de construction d’un hôpital : celui-ci se révèle extrêmement nécessaire pour la région.

Elles y trouvent un climat nouveau et chacune paie le prix de l’adaptation physique. Deux risquent de mourir.

Avec tact, patience et créativité, elles entrent peu à peu dans cet univers nouveau et complexe et s’appliquent, avec amour et ténacité, à améliorer la qualité de la vie.

" La sécheresse continue à désoler la Chine. De tous côtés arrivent les nouvelles les plus alarmantes.

Bien que ne sortant pas, nous voyons au dispensaire un petit coin de l’effrayant tableau ; chaque jour, de malheureuses femmes, couvertes de haillons, viennent nous supplier de leur donner des vêtements et de la nourriture, pour elles, pour leurs enfants. Le coeur gros et les larmes aux yeux, nous ne pouvons distribuer que très peu de choses ; les ressources de la mission sont si restreintes, les bouches à nourrir si nombreuses !

Notre orphelinat compte actuellement 260 personnes, et chaque jour amène de nouvelles recrues. "

Marie Hermine (Irma Grivot)

Quatre mai 1900 : premier anniversaire de l’arrivée des FMM à Taiyuan-fou. La petite communauté regarde avec reconnaissance et joie le chemin parcouru : maintenant la vie à l’orphelinat est pleine de dynamisme et un vrai esprit de famille y règne. En même temps, elles sont conscientes de la gravité de la situation que vit le pays. Mais avec amour, elles continuent à se donner au quotidien, s’abandonnant avec confiance au " Père qui nourrit les oiseaux du ciel et revêt de splendeur les lis des champs " (cf. Mt 6, 25-33).

Depuis quelques mois, une vague de violence traverse la Chine. Les causes en sont nombreuses, complexe et parfois contradictoires. Elle se manifeste de différentes façons, mais est particulièrement dirigée contre les communautés chrétiennes et les missionnaires.

Dans le Shanxi aussi, région pacifique et isolée, les chrétiens ne se sentent plus en sûreté depuis l’arrivée du nouveau gouverneur.

Les menaces se font plus claires. Mgr Grassi et Mgr Fogolla font diverses tentatives auprès du gouverneur pour chercher à épargner tant de souffrances aux communautés chrétiennes dont ils sont pasteurs. Tout se révèle inutile et les actes de violences se multiplient dans la région.

" J’imagine qu’en ce moment, les routes doivent être remplies de révoltés qui, du Chang-tong, s’étendent aux provinces voisines. Savez-vous qu’un Père allemand a été encore martyrisé, il y a quelques semaines, avec plusieurs chrétiens ?

Nos soeurs d’I-tchang ne doivent dormir que d’un oeil ; je crois qu’elles doivent souvent se préparer à la mort, car bien des fois elles ont pensé mourir.

Nous sommes très calmes ici, d’abord parce que les chinois du Chan-si sont paisibles, et aussi parce que nous ne craignons pas le martyre. "

Marie Hermine (Irma Grivot)

Le 27 juin, la situation se précipite. Les évêques craignent pour les religieuses, et leur demandent de revêtir des habits chinois et de tenter de se sauver. Marie Hermine répond au nom de toutes :

" Pour l’amour de Dieu, ne nous empêchez pas de mourir avec vous. Si notre courage est trop faible pour résister, croyez que Dieu qui nous envoie l’épreuve nous donnera aussi la force d’en sortir victorieuses. Nous ne craignions ni la mort, ni les tourments. Nous sommes venues ici pour exercer la charité, et verser s’il le fallait notre sang pour l’amour de Jésus Christ. "

Le 29 juin, le gouverneur ordonne d’emmener les orphelines et les laïques consacrées chinoises dans une pagode. Séparation douloureuse : les soldats doivent les faire monter de force dans les chars et c’est le coeur broyé que les soeurs les voient partir. Qu’adviendra-t-il de ces enfants et de ces fillettes ?

Le 5 juillets, évêques, religieux, séminaristes, les soeurs et les laïcs qui restaient encore à la mission sont conduits, durant la nuit, dans une maison mandarinale.

Ils savent que la mort est proche, et dans l’attente restent en paix : n’ont-ils pas vécu leur vie tout entière dans le désir de la transformer en don ?

L’Eucharistie célébré chaque jour - jusqu’au dernier - les unit au Christ qui, le premier, s’est donné lui-même pour la vie du monde.

Vers quatre heures de l’après-midi, une bande armée, guidée par le gouverneur lui-même, se précipite dans la maison mandarinale. Elle se dirige d’abord vers l’aile où se trouve un groupe de protestants : hommes, femmes et enfants.

Les FMM, logées à proximité, se rendent compte de ce qui arrive et courent avertir les Pères. Tous se recueillent en silence autour des deux évêques, et Mgr Grassi donne l’ultime absolution.

Les soldats font irruption en criant ; ils frappent les prisonniers à la tête pour les étourdir, leur lient les mains et les poussent et les traînent à travers les rues de la ville jusqu’au tribunal.

Le gouverneur interroge Mgr Fogolla. Sans lui laisser le temps de répondre, il le frappe lui-même de son épée en criant : " Tuez ! Tuez ! "

Le massacre commence. Les soldats frappent aveuglément : corps blessés, mutilés, têtes coupées...

Les dernières à tomber sont les FMM : elles s’embrassent une dernière fois, entonnent un cantique de louange, le Te Deum, et présentent leur tête aux soldats.

Le sacrifice est accompli ! Deux évêques, trois religieux, cinq séminaristes et neufs laïcs chinois, sept religieuses, ont affirmé par leur vie la foi qui les habitait.

Les pasteurs une fois frappés, qu’en sera-t-il du troupeau ? Dans les jours qui suivent, de très nombreux chrétiens donnent leur vie pour rester fidèles au Christ.

" Une seule fois, nous vîmes les Franciscaines Missionnaires de Marie tristes et oppressés ; ce fut lorsque, par ordre du vice-roi, elles durent se séparer de leurs chères enfants pour ne plus les revoir qu’au ciel. "

Père Othon de Rietti

Année 1900. Année de " PASSION " pour l’Eglise de Chine : innombrables sont les chrétiens chinois qui ont souffert ; plus de 30 000 ont donné leur vie.

Ce fut une grande épreuve.

Mais, la tourmente passé, l’Eglise de Chine se relève, et avec la foi qui donne le courage de recommencer, tous se remettent au travail.

Qui sommes nous ?

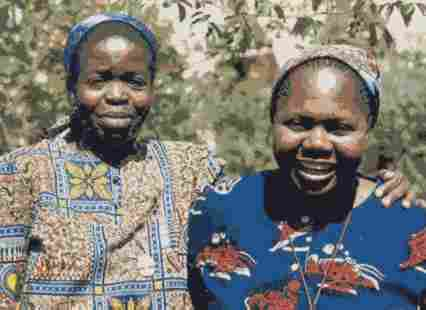

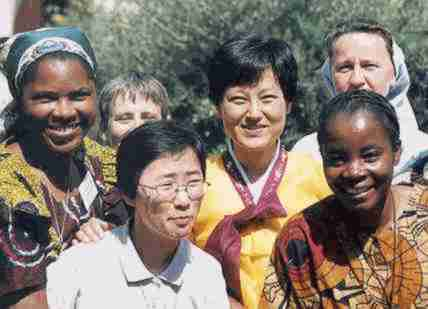

Nous sommes des religieuses, venues de nombreux pays, qui vivons dans des communautés internationales. Appelées par l’Esprit à franchir les frontières de la culture, de la langue et de la croyance, nous sommes prêtes à aller n’importe où dans le monde pour répandre la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu pour tous.

Dans l’esprit de François d’Assise, les Franciscaines Missionnaires de Marie vivent en simplicité, selon l’Evangile.

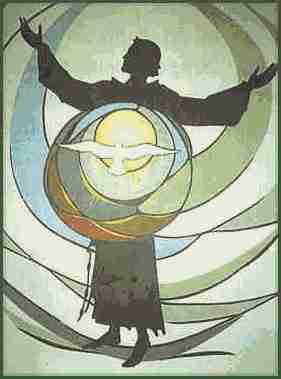

Nous inspirant du OUI inconditionnel de Marie à Dieu, nous trouvons notre énergie pour la mission dans la contemplation de l’Eucharistie.

Notre Spiritualité

Notre spiritualité est celle de la famille franciscaine. Nous sommes appelées par Dieu pour vivre et annoncer l’Evangile, partout et à tous, pour la Mission Universelle. Sur les pas de St François d’Assise, nous suivons le Christ humble et pauvre annonçant par la vie et la parole, le DIEU-AMOUR, qui nous sauve. Notre vie est centrée sur l’Eucharistie. Nous nous enracinons dans la contemplation du DIEU-AMOUR, du DIEU-TRINITE dans le mystère de l’Incarnation et de la Pâque. Et cela entraîne à des engagements de vie très concrets : simplicité, fraternité, proximité des plus pauvres, etc. ; mais aussi à une contemplation émerveillée, à une participation au mystère pascal, à l’ardeur apostolique...

Nous vivons ensemble, en communauté où nous cherchons: à créer une vraie communion entre nous, à témoigner de l’Amour Infini du Père. C’est cette même communion qui devient le chemin pour communiquer la Bonne Nouvelle aux peuples vers lesquels nous sommes envoyées.

Notre "Charisme"

Au coeur de la spiritualité franciscaine se trouve notre charisme fmm. L’élément central de notre charisme c’est à la manière de Marie, VIVRE le "ME VOICI" DU VERBE pour la Vie du monde (Incarnation ~Pâques ~Pentecôte):

Ces trois éléments se tiennent ensemble et s’influencent mutuellement, englobant toute notre vie donnée, comme celle de Marie, "pour l'Eglise et le salut de tous".

Par le OUI inconditionnel de Marie, l’Esprit a accompli la volonté du Père : que l’homme vive. Marie a collaboré à l'oeuvre du Salut en donnant Jésus au monde.

Elle nous montre comment nous offrir au dessein de Dieu pour nos frères, comment tout attendre du Seigneur et de sa grâce pour apporter le salut aux autres.

La présence de Marie dans nos vies est l’un des plus grands dons de Dieu : signe et soutien pour notre consécration et notre mission. Elle nous aide à sanctifier notre travail, à faire de nos journées une offrande, une Eucharistie vivante unie à celle du Christ. Comme Marie nous vivons notre offrande en disponibilité entière et joyeuse, prêtes à aller où nous sommes envoyées. Comme Marie, invitée par Dieu à collaborer à l’incarnation, nous sommes appelées à prendre part à l’Incarnation de l’Evangile, qui se poursuit aujourd’hui.

Etre Franciscaine Missionnaire de Marie est un don de Dieu, un appel à proclamer la Bonne Nouvelle.

Nous vivons notre mission ensemble, en communautés de foi, suivant le chemin franciscain de minorité, simplicité, proximité des pauvres et réconciliation.

Nous venons de cultures et de nations différentes.